文章来源于微信公众号:Eutopia,作者:杨区区

Mystery

More light on the Haworthia pygmaea/retusa/turgida species mystery.

瓦苇之谜-对于Haworthia pygmaea/retusa/turgida类群的更多关注。

原作:Bruce Bayer

摄影:Bruce Bayer 等

翻译:杨区区

译者按:本篇推送为《瓦苇之谜》系列的第二个总集篇,约1.1万字,收录《瓦苇之谜》09-20共十二篇推送的内容包含段落30-60,图片同样经过大幅删减,仅保留最具有代表性的2-5张照片,文字也删去了较为重复的部分图片标注也仅保留最低限度,但这种行为本身和《瓦苇之谜》系列的主旨有所冲突,Bruce Bayer本身就希望通过居群内的差异来反思瓦苇属的分类现状,所以较为完整的体验还请各位有兴趣的读者直接阅读原文或从底部自定义菜单栏/文末链接/Eutopia前瞻组来获取完整内容。

30.

2019.6.3 –这一居群内部的变化同样使其个体差异巨大,而且与当地的其它居群的平均表现也有不同,显得很孤立。Steven之前给我总结过南非的地理概况,这些因素对H. retusa / mirabilis的影响可谓深远,但这些“影响”不一定全都要反映在分类上面。

31.

2019.6.4 –下面是些零星分布在S Tradouw上层的瓦苇。

32.

2019.6.6 –这一居群的主要成分是形态非常接近H. retusa的H. mirabilis,希望这组图片能够作为一个例证,来证明“即使缩小范围也无法将一片区域的植物典型化,并用来与其它区域的植物进行区分”。这样的居群还会有很多。

Jaap Viljoen之前给我发了一篇关于生石花属的好文章(译注:Harald Jainta,Ein neuer taxonomischer Ansatz für die Gattung Lithops N.E.Br.,2019,AVONIA 37 (1):6-17),在这项研究中,生石花属的物种数减少。但值得注意的是,作者将自己所接受的新物种称为他自己的“物种概念”或者“分类观”,也就是说,作者自己的物种概念构成了生石花属,除此之外,全文对“物种”这一概念的界定只字不提,虽然可以很明显地看出来,作者给出的新分类和地理分布密切相关。

33.

2019.6.6 –这是S Tradouw的最后一个居群,也确实值得仔细考量其中的每一株植物,细致分析它们每一株与H. retusa、H. mirabilis、H. mutica或者其它物种,甚至瓦苇属外物种的关系。这片生境没有像其它地块或者丘陵,从底部到顶部逐渐板结。从地质学上来看,南开普曾经有过一片海底或者湖底,沉积了一片非常“年轻”的平台,上层的矿物堆积物含有铁壤、钙质结砾岩与硅质结砾岩,之后大规模的侵蚀移走了它的大部分,剩下的部分的地质年代各不相同。旧底层从来没有形成过硬质页岩,而且经过过滤,现在剩下的是高岭土为主。老台地的变化同样很大,西部有锰元素优势,而东部有赭石膨润土。地质因素对于植物的分布影响同样作用巨大,而且更加根本。

Steven Molteno总结了一些南非的地质环境概况:影响Buffeljags-Swellendam地区地形的主要因素是古水系,因此其表层或近表层土壤由冲积砾石构成,这些土层位于一处深盆地的顶部,盆地中的岩层为地质年代十分古老的砂岩和页岩。不同的土壤成分可以影响不同的地形,从而影响植物的分布,甚至每一种独特的土壤成分都对应着不同的植物群系。

关于冲积层:

●最表层的砾石层是地质年代最短,最年轻的,最接近现代河流。结构松散,毫不引人注目。

●地质年代较早的砾石层位于盆地海拔较高的位置,有一部分较为古老的在干燥环境下演变为硅质结砾岩,湿润环境下演变为铁质结砾岩,其余仍有没有胶结的成分,即为砾石,如Drew地区的海岸台地。

●地质年代最古老的部分的形成年代约为白垩纪,成分为Enon团砾岩,Swellendam周围和Swellendam以北的一小片地区可以找到。

2019.6.8 –这一系列的开头几篇中,我只是想分享一些我喜欢的图片,但到后来就有些刹不住车了,这让我想起Samuel Taylor Coleridge的《古舟子咏》(The Rime of the Ancient Mariner)中被射杀的那只信天翁。Update 8可以代表我的心态的一些变化:我不再将研究瓦苇视作我的重担,尤其是完成了其中关于瓦苇花器结构的篇章之后。这些篇章中也解释了我为什么会在不考虑地理因素的理想状态下认为H. groenewaldii是个单独的物种,而不是一种H. mutica,也解释了为什么我认为H. mutica和H. retusa是同源的。但在瓦苇属中,有比这些更加亟待解决的问题。

34.

2019.6.8 – SW Tradouw一带,分布有一些基于H. retusa和H. mirabilis的瓦苇居群,我们将在下一段中介绍。这一段我们来关注一下H. floribunda居群,这些H. floribunda居群规模很小,纵深不过三百米,周围伴生有很多芦荟居群,比如Aloe brevifolia;还有A. arborescens,分布在地质年代较早的台地顶部;A. ferox,常生长在裸露的粘土地层边缘,在这些地方没有H. retusa或者H. mirabilis分布。

35.

2019.6.9 –以下一堆图都是SW Tradouw地区的瓦苇,在Updates8中对于软叶瓦苇花器结构的分析就基于这些植物,敬请各位前往阅读。但是一些爱好者和期刊的编辑可是十分顽固的,正如本杰明·富兰克林所说:“就算一个人被说服而做出了违背自己意志的选择,他所持的观点仍然是不变的。”或者说,人们只相信自己希望相信的东西。我想起1970年我第一次浏览G. G. Smith的图集时,我当时感觉到他的Buffeljags分组将会是解开南开普瓦苇的联系的关键。

2019.6.9 –很多年前,有一场辩论的辩题是“分类究竟偏向科学还是偏向艺术?”我可以想象到各位读者疑惑的表情,因为我当时和大家同样感到疑惑,但是看看当时参与这个讨论的人的职业构成,就会稍微能理解一些:公交司机、交警、会计员、画家、演奏家、医生、HR,还有图书管理员等,当然没有歧视这些职业的意思,只能说是术业有专攻还挺重要的。好像讨论的末期确实是有几位植物学研究者参与其中,不过也没有好到哪里去就是了。现在就不会有这么混沌的讨论了,因为关于分类的一切问题都先DNA测个序再说,可以说是一个“不利的趋势”。

Apurva Sukant:亲爱的Bruce先生,您为何认为DNA测序是一个(对我们来说)“不利的趋势”呢?感谢您的解答。

Bruce Bayer:“不利”的原因是DNA测序及后续研究令我们很难对其结果提出质疑,讨论度会非常低,但以目前的DNA测序水平来说,瓦苇属内部的差异对其来说过于精细了,而且很多进行DNA测序相关研究的学者根本没有在分布地见识过他们研究的植物群体。(译注:研究拟南芥的都考察过拟南芥原产地么?)

对我来说,DNA测序的结果展示形式多半和系统发生树相似,“干”在左侧而“枝端”在右侧,我认为这从一定程度上代表了时间积累的结果,时间从左到右推进,最右端的端点代表空间上的物种。但是我之前听一位植物学家分析,就是这样的解读是行不通的,因为首先空间并不只包含从左到右的单一维度,而且物种的演化过程也是更复杂的网状结构而不是线性流程。不管怎样,我们现在仍不能很好地理解瓦苇居群的演化。

36.

2019.6.10 –拍摄于Zuurbraak, SW Tradouw,这里的粘土土质稍有不同,植物的肌色开始变浅。

37.

2019.6.11 –离上一个居群不远,我发现我的地质学知识在分析瓦苇的分布上面遇到了瓶颈,基本上这片地区是非洲地质年代最古老的台地,依托于Buffeljags河的高水位。更多的地质学研究就等候Steven的佳音了。这里的植物还挺漂亮的。

我应当随时自省,不能因为自己到处给瓦苇定种,张口闭口拉丁文双名并认定各位读者完全认可并能理解自己的观点。这些居群或者植物,需要一个简单高效的概括方式,这让我想起了H. serrata的一些故事:H. serrata当初被描述成新物种的时候我是不认同的,除非是我亲自在H. rossouwii的分布地找到它们。当然我的坚持招致了很多反对,其中就包括Ingo Breuer。这充分证明了一个被描述的“差异型”可以在多大程度上影响大家的固有观点(还不被喷)。

38.

2019.6.12 –更多分布于SW Tradouw地区的瓦苇,我觉得对于瓦苇属来说,这种程度的形态差异在植物界都算高的了。

39.

2019.6.13 –向南以东三公里,并且海拔降低150米,来到一片被侵蚀的平坦地块,我们可以期待些不同的东西了。这些是小型的H. mirabilis,每一株都很独特。当年在我编写1996年版的瓦苇属修订时,很少有人知道它们曾经属于H. heidelbergensis。从Riversdale到Riviersonderend均有分布,并沿各个方向演化成不同群体。

40.

2019.6.13 –植物分类的修订过程是建立在持续不断的大量信息积累的基础上的,曾经瓦苇还屈居于芦荟属下面的时候,整个“瓦苇属”只有五个物种,那时候的瓦苇属分类没什么争议,但也就到此为止了。追溯到上一个时代,瓦苇属还没有一分三的时候,单看软叶瓦苇亚属,可谓纯度极高,但也没有逃脱反复修改增添的命运,所以我们现在不再用这个分类体系了。进行更改很容易,难的是向其他人解释你这样改的原因并说服他们同意你的改动。夏虫不可语冰,同样也不需要费口舌让所有人认同我们的想法。就比如H. groenewaldii是H. mutica这一结论,只有短短一行,但要详细解释为什么H. groenewaldii是H. mutica就一篇文章都不够的。同样,我也没有预料到《瓦苇之谜》进行到现在,真正的主角已经换成了H. floribunda,它才是串联一切的线索,从分布地(Gouritz River到Breede River)到居群组分上来看都是。

H. floribunda的元素在东西走向上的Riversdale到Swellendam逐渐消弭,原因是因为在这个范围内H. mirabilis过于强势了。Swellendam地区的H. floribunda还是值得注意一下的,H. floribunda的株型较小,叶片扁平,叶尖钝尖,H. floribunda对H. mirabilis和H. retusa相关居群影响深远。但是H. floribunda物种内部也有一定的多样性,亲缘上较为接近的物种包括H. variegata、H. parksiana和H. chlorocantha。对于这一结论,我相信若不是基于大量的观察是很难的出来的。

从我拍摄的图片来看,大家不是很了解H. floribunda的原因之一可能在于它太不上镜了,这些H. floribunda通常深埋,地上部分非常朴实,毫不鲜艳,在下一期《瓦苇之谜》讨论Swellendam地区之前,这组图大概可以反映出一定程度的H. floribunda形态多样性。

一些遗憾:

●也许我应该多说一些关于物种的演化相关的内容,列出来一些比较有代表性的植株标本,展示一些G. G. Smith的原始手稿之类的,其中有一些形态上的巧合值得注意;

●我直到2007年才用上数码相机,才可以比较方便地整理考察中拍摄的照片,之前的一些照片或底片已经丢失了一些,非常遗憾;

●有关图像素材的消化和取舍:和本系列相关的居群大概有300个,按照每个居群平均10张照片来看也有点太多了,但舍弃掉其中的任何一部分我都会感觉有所亏欠;

●欠缺花期数据;

●欠缺地质数据;

41.

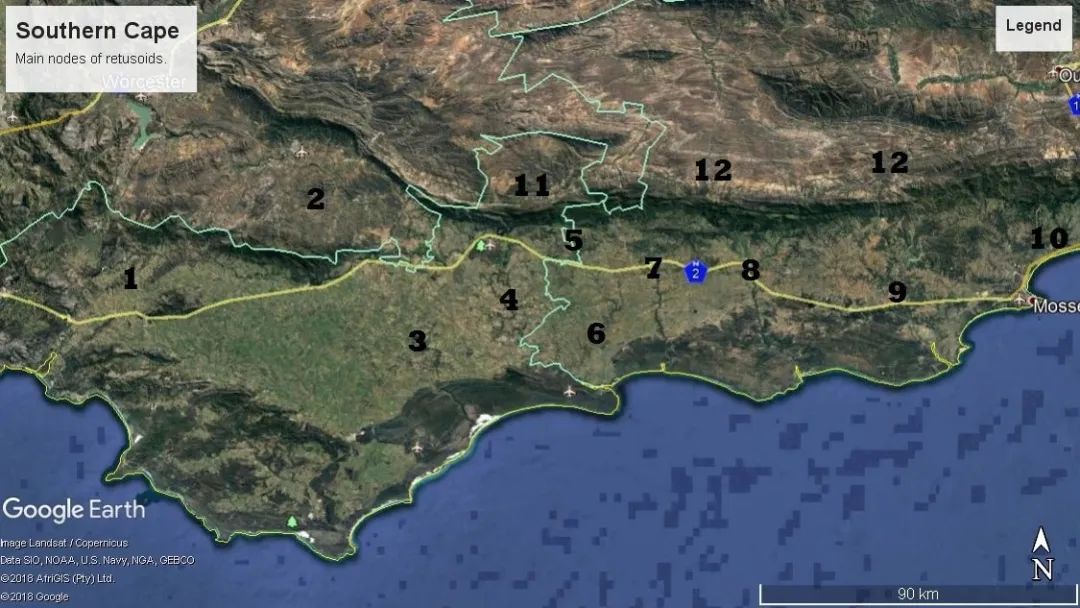

2019.6.15 –瓦苇属的分类就是会有很多无法预期的因素出来捣乱,比如说,在《瓦苇之谜》开头几期给出的地图上(就是本段上方的那张地图),2号位置的几个居群组和周围的几个位置都相距较远,这一位置包含了两个位于Swellendam以西12千米的居群,其中一个在我看来具有明显的H. mirabilis的参与痕迹,形态上可以附会到Bredasdorp地区的H. mirabilis var. sublineata,或者H. emelyae var. multifolia,甚至H. rossouwii。下方配图的前两张就是第一个居群的植株,后几张图是第二个居群。第二个居群从形态上来看完全倾向于H. floribunda。H. mirabilis的参与程度甚少。

42.

在前面的几期《瓦苇之谜》中,我们一直没有提到过瓦苇的花器结构,在很早期的HaworthiaUpdates里面也没有讨论过花器结构,这篇就来补上一些,以免被落这种“故意无视花器结构”的口舌。瓦苇的花器结构对比还有一个问题,就是以此区分的类群不像营养器官形态特征那样精确,但是单纯基于营养器官形态又“过于”精确了。

下面这组图是W Swellendam地区的两个H. mirabilis和H. floribunda的花器结构,大家能看出点什么?

【▲MBB8058A花朵正面】

【▲MBB8059花朵正面】

【▲MBB8058B花朵侧面】

【▲MBB8059花朵侧面】

Lawrence Loucka:这些花一看就知道是瓦苇属的。仔细看一下似乎能看出居群的差别,但又很难用语言概括。花管的基部非常相似,花瓣中脉的颜色从黄绿色到红棕色不等。MBB8058上层3枚花瓣的张开程度似乎比MBB8059稍弱,下层3枚花瓣的卷曲程度也比MBB8059稍弱。但是如果把这些图片混杂在一起,我是必分不出来的。

Bruce Bayer:说得没错Lawrence,这就是问题所在了。除此之外我还跟踪拍摄过几组随株龄变化的瓦苇花的形态。虽然这些花的形态很像,但将其纵切一半之后拼上另一居群的恐怕也不会完全吻合。在HaworthiaUpdates的其它一些文章中我分析归纳了一些区分度高于物种级的特征,比如花苞、苞片和小花的着生模式等。

Bob Guffanti:很多其它类群都高度依赖花器结构进行分类,辅以少量的DNA证据和营养器官形态结构。

Bruce Bayer:说得没错,但旧瓦苇属区分三个亚属的依据正是花器结构,这不用轮到DNA的。同样,我们也不应该因为叶片特征的不同而忽视花器结构的一致性。

43.

2019.6.17 –NW Swellendam地区有一个规模相当大的H. floribunda居群,形态和这张图差不多,但叶尖稍有不同。我第一次见到这个居群的时候将其定种至H. variegata,但后来从地理位置的角度进行分析后发现H. variegata仅出现在Breede河以西的部分地区,地理隔离还是不容忽视的。除此之外H. variegata还在Albertina以南、Goukou河以西的部分位置有少量分布,所以H. floribunda和H. variegata之间确实有所联系,但不应该在这里。

44.

2019.6.18 –在Swellendam地区的公路沿线某地区有一处非常深埋的小型H. floribunda。肌色较深,表层土壤为风化页岩,这些H. floribunda的叶尖差不多和苔藓地衣平齐。

45.

2019.7.2 –离上面一段的小型深埋H. floribunda不远,就是这个肌色很浅的H. floribunda居群,这一居群的植株形态就很接近H. floribunda的模式,关于这一点估计无需置疑,不像之前几期的那些H. retusa-mirabilis一样定种毫无底气,或者直接逃避定种,我们看到这些瓦苇就不会认为是H. floribunda以外的东西。

46.

2019.7.3 –Swellendam地区每一公里的H. floribunda差距都很大,这一居群就是再向东延伸1公里带来的变化,肌色稍微加深了一些。而纵观瓦苇属,这种精确度的居群差异可以说是比比皆是,同样提醒我们在公布一个拉丁文之前需要仔细忖度,细致观察。

47.

2019.7.4 –在Bontebok国家公园,离上面两个居群不到1公里的位置,就是下面这些H. floribunda的分布地,它们肌色偏浅而且株型较小,相似的位置还有6个近H. heidelbergensis的H. mirabilis的居群,每个居群之间都有较为明显的形态差异。我猜测它们之间是混合起源的,区别于野外杂交,这两种说法还是有些不同的,但它们应该共享同一个基因池。

48.

2019.7.5 –很多年前,我确实曾经在Bontebok国家公园见过这种小型的深肌色H. floribunda,它们非常神秘,不易于发现,之后就找不到了,直到这一次考察,在Bontebok靠东沿的地方找到了它们。这些H. floribunda是五个类群(译注:此处原文为“物种”,下同)中的第二个,这五个类群实际上是由南向北的连续五个居群,相互之间重叠较少。五个居群中包含Tulista marginata与T. minima各一个,它们的花期比大部分T. marginata和T. minima都稍早一些,形态也有差距。五个居群之间存在一些野杂个体,再过几代估计也要影响居群的划分了。在瓦苇属的其它类群之间类似的情况并不鲜见。

2019.7.6 –接着上段关于H. floribunda的问题,在我们研究H. floribunda与其它瓦苇属物种(H. variegata、H. chloracantha和H. parksiana)的相互作用的过程中,大家可能会忘了这个系列的主角其实本应该是H. retusa和H. mirabilis,如果有忘记了的请容我在此提醒一番。如果我们扩大理想化“基因库”的范围,可以归纳出东侧分布H. pygmaea、H. retusa与H. emelyae;西侧分布H. mutica、H. retusa与H. mirabilis的格局,H. floribunda可以说是其中暗线,参与度并不低,这也就是这几段一直分析H. floribunda的用意所在。

这让我想起了我的一位朋友,他在实验室中从事严肃且高端的学术工作,他曾向我透露过下一代测序技术的前景,但最令我在意的是这一句:“……现在唯一拖慢我们脚步的是对于结果的解读……”。我想起我之前参加的两次芦荟类测序研究的结果,特别是将结果反映在演化树上的时候,大家对它们的分析和解读。将复杂的基因演化关系简化至此固然不易,但想要正确理解它们也同样很难。我自己对此的观点还是同样的:一幅高度凝练的演化树(尤其是只有物种以上阶元的时候)不能代表分布地居群之间的复杂关系,真实的类群间关系原比此复杂得多。

49.

2019.7.7 – 已经第49段了,终于到了H. groenewaldii的部分了,这一“物种”可以说是近年来瓦苇属分类纠纷的一个典型缩影。

遥想1969年,我当时还在研究H. retusa var. nigra之类的名称,整理资料时看到了G. G. Smith拍摄于1947年的一张瓦苇的照片,拍摄地是Buffeljagsrivier。我当时认为Buffeljags类群是附近一带的H. retusa类物种的演化(或者说自然基因交流)中心,附近的野杂居群的定种结果多半指向H. mutica。所以在五十多年之后,面对被(再)发现的H. groenewaldii,我们是否应该用现代分类学的观点对其重新审视呢?除非有人坚持认为各个不同的物种都是从天上掉下来的(泛种论),否则任何一个能够理性思考的人,都应该认同:“这个叫做H. groenewaldii的新物种应该和它周围的别的瓦苇有些关系”。就像前几期的H. floribunda。但是就像前几期所说的那样,颇有几家面向爱好者的期刊对它们的形态差异以外的东西毫无兴趣。

拉丁文种加词可以由人名而来,这类种加词在瓦苇属不少:tauteae、meiringii、pringlei、vincentii、armstrongii、kingii、leightonii、blackbeardiana、battenii、cummingii、davidii、mortonii、jakubii、baylissii这些都是,对于被致敬的植物学家来说可谓无上的荣耀,当然了,对我自己也有bayeri。但是在进行分类学研究的时候不能掺杂额外的“植物学之外”的因素,切莫因为很多种加词都来自现实中存在(过)的植物学家就把瓦苇分类变成一场学术互吹大会,更不能产生诸如“这个物种是我师弟创建的,所以除了它之外全删了吧”之类的荒谬想法。真正决定一个物种名去留的还应该是试验与考察的结果。

下面这张点点寿就是来自Buffeljags居群组的一株植物,那么它有代表性么?它符合G. G. Smith对它的归类和描述么?

答案是否定的,没有代表性,也不符合描述。那么窗面上这些白点从哪里来的(从天上掉下来的)?那么这些H. groenewaldii居群稍微东边一点的H. floribunda上的白点,是不是也是从天而降的?请看下面的图片。换个例子,西南方向有一些H. mutica,叶缘刺明显得像H. floribunda一样,是新物种么?还是H. turgida呢?

那么对于DNA测序的结果,有什么好的解读么?系统演化发生树当然是最常见的解读形式之一,每个类群测序完之后都能做演化树,瓦苇也不例外。我曾经有幸参加过一次瓦苇属基因测序相关研究的过程,试验员如果不看标签的话,他是没法确切定种的,那么可想而知对瓦苇属如此不熟悉的研究者面对一份看上去像模像样但实际漏洞百出的结果,大概是不会觉得有问题的;而另一方面,那些能看出有问题的植物学家们,会出于前文所述的原因,被种加词的“额外意义”缚住手脚,不便再进行一些必要的改动。

上面最后半句是我猜的,我得给芦荟类演化树如此奇怪找一个解释。但回过头来我们仔细想想,问题是不是出自我们自身?是不是我们自己的物种观念过于狭隘了?瓦苇属一分三,不论是分三个亚属还是三个属,都不需要DNA测定结果;软叶瓦苇比大型硬叶、小型硬叶都更加靠近芦荟属。有的学派认为芦荟可以直接合并成一个大类群;还有学派认为芦荟属就应该化整为零才科学。这两种说法实际上能够提供的信息是差不多的,对于爱好者更是没有实质差别。所以我们不得不再次反思:是不是我们“自古以来”的物种概念过于狭隘了?

50.

2019.7.9-虽然在《瓦苇之谜》的序章就说了要详细讨论H. mirabilis,但直到目前为止仍然没有特别“详细”的讨论。在我早些时候研究瓦苇的过程中,我曾经将研究重心放在H. maraisii、H. magnifica、H. heidelbergensis还有von Poelnitz所谓的H. nitidula,以及相关的大约10个近缘物种。之后我围绕H. mirabilis进行了很多讨论,当然还有H. magnifica的分类归属问题。单看H. mirabilis大家也许会觉得非常复杂,但对于瓦苇属来说,它和其它物种也没太大区别。然而瓦苇属目前最大的供应商,同时也是瓦苇属无所不知的全才,之前跟我说,他认为H. magnifica在分类学上意义非凡。真他妈疯了。

下面的图是一组“magnifica”的变种,一部分有比较明显的被H. retusa影响的痕迹。

曾经,人们(尤其是G. G. Smith)曾经天真地认为,瓦苇属能够迎来一个Reynolds那样的人,就像他修订芦荟属那样修订瓦苇属。芦荟属居群内(居群间也一样)的形态多样性远没有瓦苇那样丰富,期原因可能在于芦荟可以进行一定程度的无性繁殖。所以将芦荟属的分类经验直接套用在瓦苇上是不太行得通的,模式标本无法代表类群特征的现象频频发生,至少在H. magnifica上就发生过,所以我之前对H. magnifica的分类意见很大。

51.

2019.7.10 –现在我们来看看标题中提到的H. groenewaldii,它们的一些个体(指明显表现窗面白点的个体)实在是过于突出,不论是在居群内,还是在物种间,都被动地吸引了人们的注意力,自然而然地误导了分类与描述结果。另外需要指出的是,Buffeljags River东岸的生境与H. mirabilis / retusa / emelyae的生境均不同,它的表层土壤成分以页岩为主,靠河流冲积而成。

Lawrence Loucka:最后叶尖渐尖的那一株,也是来自同一个居群的么?

Bruce Bayer:是的,感谢你注意到了这个细节,对于它的处理是判断一位植物学研究者是否业余的标志之一。一个分类原则就是居群应该包括同一时间,一定空间内相同可育物种的集合,它没有形态上的限制,所以这个渐尖的个体和它周围的那些钝尖瓦苇一样,都是H. groenewaldii——虽然从直觉上似乎难以接受。在H. magnifica上类似的“特例”还有很多,但没有得到正确的归纳和处理。

52.

2019.7.11 –Buffeljags River东岸零散分布有三个居群,与西岸居群遥相呼应,西岸的居群稍微多一些。之前一直认为Buffeljags River两岸生境差别不大,但最近的地质学研究揭示出其侵蚀情况与沉积周期均有巨大差别。东岸靠近一处农业用地,西岸离Bontebok国家公园比较近,这是值得庆幸的一点,因此它们将免于被人类活动所扰动。这里的瓦苇包括H. mirabilis、H. floribunda还有少量的Tulista marginata与T. minimima,居群规模普遍较小。两岸分布的物种不完全相同,这可以从一些“新物种”被描述的情况来侧面得知。

53.

2019.7.12 –下面的一组图是Buffeljags River西岸的第二个居群,从这些形态特征来看,大家能够归纳出groenewaldii到底应该归属于那个物种了么?大家提到H. floribunda或者H. mirabilis、H. retusa的时候都能第一时间在脑内生成一个具体的,典型的,有代表性的图像(多说一句,提到H. magnifica的时候还能么?)。当然对于描述H. groenewaldii的植物学家来说,他脑内也有一个具体的H. mutica图像。

下面这组图片我精挑细选了很多次,它们可以完全覆盖这一居群的所有变化——如前文所述,这个居群规模不大——大家各自从这些素材中归纳出的groenewaldii定种结果会比那些植物学家们的宏篇高论更有说服力。

2019.7.13 –在生物学和生态学的研究中,物种是界定研究对象的最基础阶元,所以对物种的定义是基础中的基础——大家肯定是这样想的,但实际上对于物种的定义一直以来没有定论,不同学科、面对不同研究对象时所说的“物种”可能千差万别。动物学研究领域也有同样的问题。先不管这个,我们就暂时局限在分类学的范畴之内,至少在使用拉丁文名的时候,要了解指代对象的成分和界限,比如说,前几段《瓦苇之谜》中着重介绍的groenewaldii,似乎和H. mirabilis、H. emelyae、H. pygmaea、H. mutica、H. retusa甚至H. floribunda都有些关联,单看哪一个都感觉言之凿凿,地理、地质和形态方面的相似度都不缺。但实际上不应该是这样的,我们先从Buffeljags地区跳到地图上的1号标记地点,这里稍微西南的位置是H. mutica的起始之处(MBB7937)。H. mutica的分布地的表层地质结构普遍有一层较薄的白色石英岩层参与,这种石英岩的侵蚀速率比镶嵌在其中的页岩层更慢,这种地质环境的差异一定程度上影响了瓦苇属物种的分布。但这种白色石英岩层并不是H. mutica分布的必要条件,同时H. mirabilis的分布地均无同类型石英岩层存在。

这一段和下一段(在原文)大概有四十来张图,希望大家能够归纳出H. mutica和H. groenewaldii之间的关系,本期提到的一些居群有可能会在更加后期的文章中详细讨论。

54.

2019.7.14 –可别认为这些瓦苇特征足够明显,所以定种起来易如反掌。居群之间生境不同,细微的外界条件差异可能会导致巨大的不同。如果把这些瓦苇移到南开普就会很怪,南开普没理由产生这种表现的H. mutica。之前我一直认为H. mutica是瓦苇属同质化程度最高的“物种”,但我最近感觉这种成见要被破除了。一个“同化”的例子是在我早年的考察过程中,发现过一株H. mutica和一株H. pygmaea的表现几乎完全相同,仅有的区别在于苞片的颜色。

请注意这组图中第一张的植株叶尖形态变化。

Lawrence Loucka:“mutica”一词的含义是“圆润的、无尖的”,那么有明显叶尖的H. mutica还能叫H. mutica么?

Bruce Bayer:)当然可以了,这种明显有特征倾向的种加词都是形态分类时代留下来的。我们瓦苇研究领域已经积累了足够的经验,见到居群之后会自动想到它的magnifica、maraisii、atrofusca或者来自瓦苇属其它什么物种的元素,直接将居群平均表现解构出来,但经验不足的研究者就不会进行此种“解构”,他会和自己印象中(或者某鉴定手册)的瓦苇属物种进行比对,都对不上的时候就会认为它是新物种。其中的根本性差异在于“结构”的时候我们在寻找共同点;“比对”的时候我们在寻找不同点。

55.

2019.7.15 –地质因素在这一组图中体现得比较明显,散落的白色石英岩是侵蚀残余。这些H. mutica表现出了罕见的侧芽分蘖力,甚至高位侧芽,这会和地质因素有关系么?

H. mutica的叶尖钝尖特征是否与株龄有关?

以及请注意第一张图,它表现出了很像康平寿的网状叶脉。

56.

2019.7.16 –大约在十年前,三十名左右的芦荟研究专家召开了一次大型会议,共同讨论芦荟类植物的分类规范,拟定了一份关于新物种描述的协定,其中完全没有提到物种的定义及相关内容。当时我就在想,它们为什么急于拟定这种“标准”呢?没过几年,一篇合乎“标准”的关于芦荟描述文章就被发表出来了。(注:Aloe barbara-jeppeae TA McCoy & Lavranos; a long-overdue tribute,Cactus and Succulent Journal 85(4), 154-159, (8 July 2013))

芦荟不像瓦苇,芦荟的物种内差异普遍较小,从形态差异上来说不易产生分歧。所以当时证明Aloe vryheidensis和A. dolomitica是不同分布地的相同物种时,还引起了学界不小的震动。这个芦荟的案例是种质扩散的结果,那么芦荟可以,H. mutica是不是也可以?说实话我还蛮感激这些芦荟专家没有插手瓦苇属的分类的。

57.

2019.7.17 –被侵蚀的小块碎裂石英岩只在土壤表面零星分布,表层土壤仍是以风化页岩为主,(也正是因此这些地块没有变成农业用地。)再细分的话还能将“大块石英岩附近”和“石英岩碎片较少的部分”这两种土壤条件区分开来。分蘖力较强的植株一般都分布在前者,即石英岩较为丰富的地方。几百米之外还有一个居群,土壤由风化石英岩和风化粘土组成,两个居群的土壤质地和风化程度差别巨大,但植物的形态没有太大不同,不过话又说回来“没有太大不同”这一评价也很难量化,非常主观。

58.

2019.07.15 –在本系列的靠前一些篇章中,我曾经寄希望于此文可以用来分享一些我考察时惊喜的发现,但不几篇之后就放弃了,因为确实可以说是每个居群都有值得惊喜的地方。为了避免出现类似狗熊掰棒子一样的顾后忘前,于是我决定都删掉了,我确实没那么强的记忆力。

H. mutica本来是没有多少爱好者关注的类群,现在分出“groenewaldii”之后,光芒又被夺走不少,尽管使用这个名称的人多半不知道这些引人注目的表现是从哪里来的,更不论所谓居群构成了。下方图片来自Stormsvlei地区的一个居群,与H. mutica分布较多的Buffeljags河附近地区的生境有较大差异,这里的表层土壤由化学风化而来,而且能看到一些早期的锰胶结层痕迹,附近的一处H. mirabilis居群能够看到较为完整的早期锰胶结层。

下面这组图片本身就蕴含了丰富的信息,当然我们也可以按照前几期惯例,试着探究一下“这些白点是从哪里来的”,(是和点点寿的白点同一批从天上掉下来的么?)这些并不是什么新物种,但可以对我前几段《瓦苇之谜》提出的观点进行强力印证。当然这并非孤例,小卡鲁地区的retusa、pygmaea、mutica、mirabilis与emelyae混交带同样可以,只不过这些H. mutica所对应的基因库受到的影响因子更少,分析起来更简单。

59.

2019.7.19 –下方图片来自Sandrift Drew,我们曾在2011年对此地进行过一次较为详细的考察,部分照片也来自那次考察,我们深入Robertson Karoo腹地,并详细观察了最西北部的mutica/retusa/mirabilis居群。这个地方还伴生有3种Tulista,并存在至少2种野杂。彼时我的研究重心还在H. herbacea与H. reticulata之间的过渡类群上,对整个瓦苇属的研究也才刚刚开始(现在回想一下,如果我当时没有做这些工作,现在的瓦苇属分类形势会有何种变化)。

我最早在Sandrift的renosterbos地区停留纯属凑巧,看到这些挡路的低矮灌丛心里想的只有“快速通过”,把灌丛清理出一条通路之后才发现这里有瓦苇分布,仔细一看也许是一株H. mutica,然后我做了一件至今也无法原谅自己的行为——我把它挖走了——直到现在我依然认为这是对这些植物的亵渎。而这株H. mutica,就是大家现在众所周知的白寡妇(White Widow),关于白寡妇的详细故事,请移步HU-V2C5(The White Widow Reunion – Haworthia mutica)。而现在的renosterbos地区是一处大型灌溉中心的所在地。

1945年,一位叫做Meiring的先生任职于Bonnievale的一处苗圃,苗圃所有人为Hurling与Neil,他们从Sandrift收集了约200株H. mutica,并以每株1先令的价格卖给了Triebner先生。当时的1先令约合10美分,我不知道折合现在什么价格。Sandrift的野生瓦苇直到2017年还能看到,现在已经随着土地所有权的更替化为往日云烟。尽管多方势力一直试图劝说土地所有人,但仍没能改变他的决定。

我将这一地区的地质特征称为砾石平台,不过地质学是Steven Molteno的领域,我就不多插嘴了。我存了两个相册的Sandrift瓦苇,我在下方会将其按照时间顺序排列。第一株就是大名鼎鼎的白寡妇,它已经在人工栽培环境下稳定表现白云纹已逾15年。

60.

2019.7.20 –这些照片拍摄于一年后,Drew地区,我在浏览这些照片的时候,脑海中冲出了一个大胆的想法:考虑到这些瓦苇的变化之快,如果我们定期前往同一片地区,比如每10年一次,然后把和原来不一样的瓦苇全按新种描述一遍,可谓是新种富矿,万世不竭。时间再长些,就能效仿那些玩打印机的猴子,待它们打出莎士比亚全部著作之日,就是我们遍历瓦苇属所有可能的物种之时。对于我们这些“不知‘物种’为何物的古怪分类学家”来说,可谓一劳永逸的光明前程。事实上,我们在研究瓦苇属居群关系时,很少考虑时间的变化,至少不会考虑小尺度时间的变化,毕竟我们在实地考察时,也只能从空间上了解它们。在之前的一些段落中,我尝试用一种稍微动态的描述方式来界定瓦苇居群或物种之间的联系,从中可以大致构想出一种依时间推进的影响模型,因此,居群中各种表现的渗透程度也可以大致反映一下(大尺度的)时间关系。另外,像是白寡妇这种非常依赖时间来表现的性状可以视为是一种“时间指示器”。‘Mootica’也可以。

评论(0)